劳务中介陷阱多,“讼状元”助力张先生维权!

999+

999+

2025-01-06

2025-01-06 讼状元

讼状元

2023年春天,张先生听说有劳务中介能介绍到国外工作的机会。张先生是河北保定的一位普通农民,家庭负担较重,想通过这次机会多挣些钱改善生活。尽管没有签订合同,他还是相信了黄某,一位自称“劳务中介”的介绍人。

3月24日,张先生通过微信转账12000元给黄某,作为中介介绍费。这笔钱几乎是张先生的全部积蓄,他满怀期待地等待出国的消息。然而,由于家里突发状况,他最终不得不放弃这次出国打工的机会。

4月初,张先生联系黄某,提出退还中介费的请求:“我实在是走不了了,这钱麻烦你退给我吧。”没想到黄某的态度一改之前的热情,语气冷淡地说:“你不出国是你自己的事,钱已经付了,不能退。”

张先生试图沟通,却发现黄某的电话不再接听,微信消息也石沉大海。这让张先生感到愤怒又无助:“这钱怎么就不给退了呢?总不能说钱到手了就没后续了吧!”

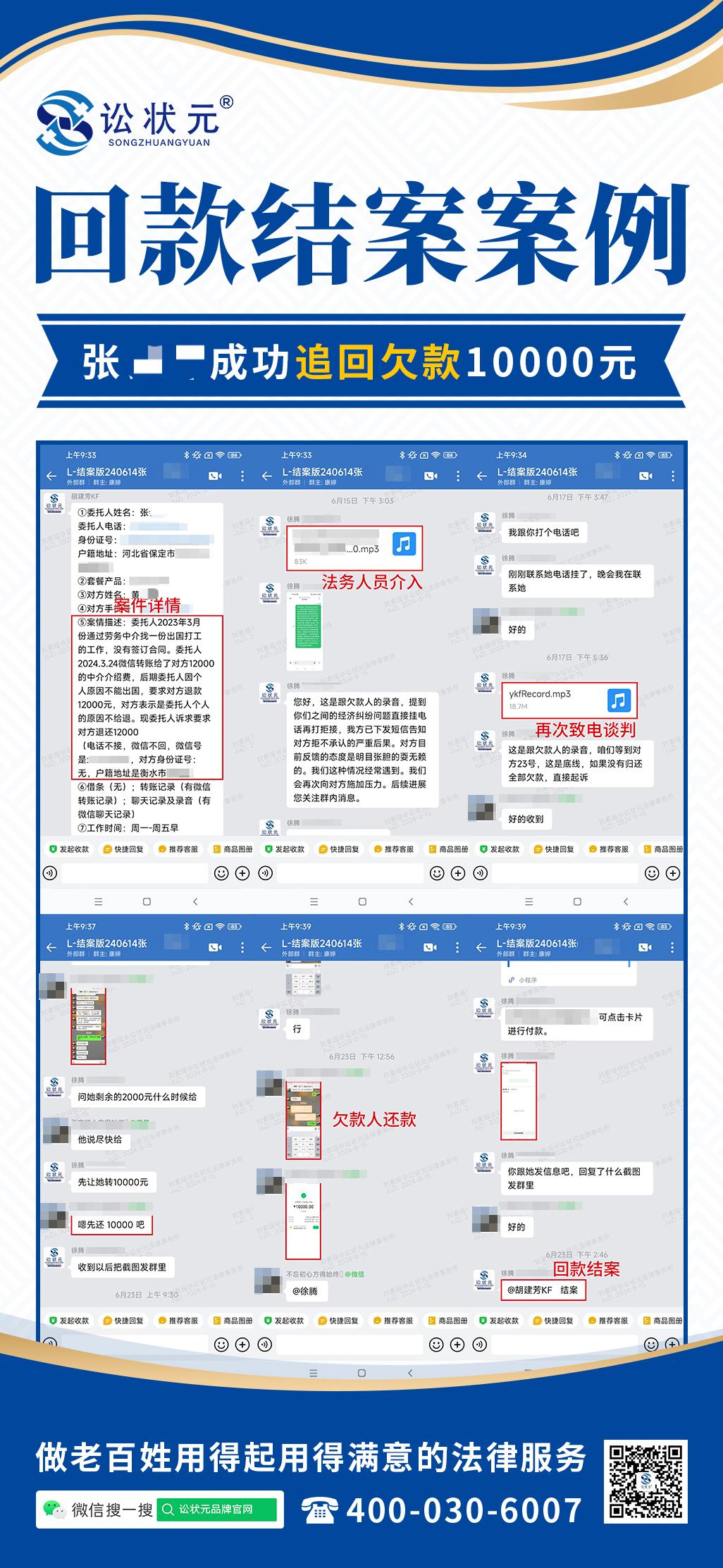

张先生多次尝试联系黄某无果,最后决定求助法律。通过朋友介绍,他找到了“讼状元法律咨询服务有限公司”。在详细了解了案件情况后,法务人员告诉张先生:“虽然您没有签订合同,但微信转账记录和聊天记录都可以作为有效证据。我们会尽全力帮您追回这笔钱。”

听到这话,张先生心里的一块石头落了地。他把微信转账记录、聊天截图等证据一一提供给法务人员,希望能通过法律途径讨回这笔钱。

法务人员首先整理了案件材料,并以黄某为收件人发出了一封催告函。在函中,明确告知黄某,其行为已经涉嫌不当得利,要求其立即退还12000元,否则将面临法律追责。

催告函发出后,法务人员尝试直接联系黄某。电话接通后,黄某的语气显得很不耐烦:“你们搞什么?这钱是他自己转给我的,怎么又来要了?”

法务人员语气严肃:“黄先生,根据《民法典》相关规定,不当得利必须返还。张先生因个人原因未能出国,双方并未完成交易,您理应退还这笔中介费。如果您继续拒绝,我们将协助张先生通过法律手段追讨,可能涉及财产保全、强制执行等措施。”

黄某冷笑了一声:“你们尽管去告,我没钱!”随后便挂断了电话。

催告函的发出显然触动了黄某,但他依然试图逃避责任。几天后,法务人员再次拨通了黄某的电话。黄某语气明显带着些许慌张:“你们这么较真有必要吗?这钱已经用掉了,我也拿不出来。”

法务人员冷静回应:“黄先生,法律讲的是责任,而不是借口。我们可以协商解决,但前提是您表现出诚意。否则,我们会进一步采取措施,包括法院立案,冻结您名下资产。”

黄某听后,语气缓了下来:“冻结资产?我也没什么值钱的东西啊……”

法务人员抓住他的犹豫,进一步施压:“您没有固定资产不代表我们不能追讨,工资卡、银行账户都可以依法冻结。如果进入法院执行阶段,您还可能被列入失信名单,影响生活的方方面面。”

黄某沉默了片刻,语气软了下来:“那……我们能不能商量一下,看能不能少退点?”

法务人员态度依旧坚定:“这笔钱的金额已明确,无论是法院判决还是协商解决,都不会少于12000元。”

在接下来的几天里,法务人员持续尝试与黄某沟通,同时也向张先生解释案件的进展。“黄先生态度有所松动,但还需要进一步谈判。请您放心,我们会尽全力保护您的权益。”

张先生听后感激地点点头:“真是谢谢你们了,我就怕他赖到底,我这钱可真拿不出来了。”

与此同时,黄某的心理压力逐渐增大。他担心被列入失信名单,更害怕自己的银行账户被冻结。最终,他主动联系了法务人员,表示愿意协商解决。

在法务人员的协调下,张先生和黄某通过电话进行了直接沟通。

张先生语气平静却坚定:“黄先生,我不为难你,但这钱是我辛辛苦苦攒的,你不给退,我日子可怎么过?”

黄某听得出张先生的诚恳,也不再像之前那样强硬:“张先生,我知道您也不容易……这样吧,我分两次退给您,每次6000,行吗?”

张先生稍作犹豫后答应了这个方案:“只要能按时退还,我就满意了。”

双方达成一致后,法务人员协助起草了一份分期还款协议,并要求黄某签字确认。协议明确规定,黄某需在协议签订后的两个月内分两次退还共计12000元。如果违约,将承担相应的法律责任。

协议签订后,黄某如约在第一个月退还了6000元,第二个月又补齐了剩余款项。张先生终于拿回了12000元,悬着的心也放了下来。

“太谢谢‘讼状元’了,要不是你们帮忙,我真不知道该怎么办。”张先生握着法务人员的手,感激之情溢于言表。

这个案件虽然金额不大,但却充分展现了法律的威慑力和专业法务的作用。对于那些试图逃避责任的人来说,法律是不可逾越的底线;而对于像张先生这样的普通人,法律则是最有力的后盾。