面对微商借款纠纷,讼状元教你如何运用法律武器

999+

999+

2025-01-08

2025-01-08 讼状元

讼状元

杨女士是云南保山市芒宽乡的一位普通村民,平日里性格朴实直爽。2016年年底,她通过网络认识了一个自称在做微商的男子李先生。李先生嘴甜,会聊天,总是夸杨女士做事果断干练,还时不时分享一些看似“成功人士”的生活照片,比如手拿账本盘点货物的样子,或者展示几张物流单据,让人觉得他确实是个踏实做事的生意人。

那段时间,杨女士家里经济尚算宽裕,平时喜欢看看朋友圈、刷刷微博,也乐意结识新朋友。李先生看准了她的这份朴实与信任,几乎每天都会和她聊天,时不时提到自己的“生意经”,还透露说最近货物进销两旺,就是资金周转有点紧张。

2016年12月底,李先生主动向杨女士开口借钱。“杨姐啊,我这两天资金有点短缺,但生意很红火,一单就能赚不少。如果您手头宽裕,能不能先借我点钱应个急?一两个月我就还您。”

杨女士一听,觉得对方这么坦诚,平时也没少给自己介绍做微商的好处,于是没多想就答应了。12月30日,她通过银行汇款给李先生1万元。这笔钱,是杨女士辛苦积攒的积蓄。但在她心里,这只是一场短暂的“帮忙”,对方既然是做生意的人,还钱肯定不成问题。

然而,好景不长。时间一天天过去,李先生并没有像他承诺的那样“一个月内”归还借款。最初,杨女士只是出于礼貌轻声提醒:“李先生,之前借的那笔钱您看啥时候方便还?”

李先生每次都笑着敷衍:“哎呀,杨姐别急,马上就能周转过来了,您再给我几天。”杨女士觉得自己不是那种催命鬼,就没有多说。

到了第二个月,杨女士开始有点着急了,她又发了微信过去。李先生干脆以“忙”为借口不回信息,或者只发几个冷冷的表情包敷衍。半年后,当杨女士再提出还款时,对方的态度已经开始发生变化:“哎呀杨姐,我现在是真没钱,等我这批货卖完再说吧!”

“可你不是说两个月就能还的吗?这都半年了!”杨女士试图让对方重视问题,但得到的回应却更加敷衍:“我也没办法,现在行情不好。”

从这之后,杨女士开始频繁催款,但李先生的态度越来越冷漠,甚至到了装聋作哑的地步。无论是微信还是电话,对方不是不接,就是冷冰冰地回一句:“你找我也没用,我现在真没钱。”

2022年,杨女士家中突然遇到一场经济困难,她一时手头紧张,想起了这笔已经拖了多年的欠款。她再次联系李先生,希望他能看在多年“朋友”的份上,把钱还上。没想到这一次,对方竟直接翻脸。

“杨姐,你说什么借钱啊?我们之前也没什么经济来往吧?”电话那头,李先生的语气里带着一种让人愤怒的嘲讽感。

“李先生,你怎么能这样说话?2016年12月30号那1万元,是不是我通过银行转给你的?”杨女士气得声音发抖。

“哎呀,我怎么知道你在说啥。再说了,我没证据啊。”李先生丢下一句冷笑,就挂断了电话。不久后,杨女士发现自己已经被对方拉黑,电话、微信全都联系不上了。

杨女士彻底寒了心。这份信任,原来从一开始就被对方当作了可以利用的筹码。

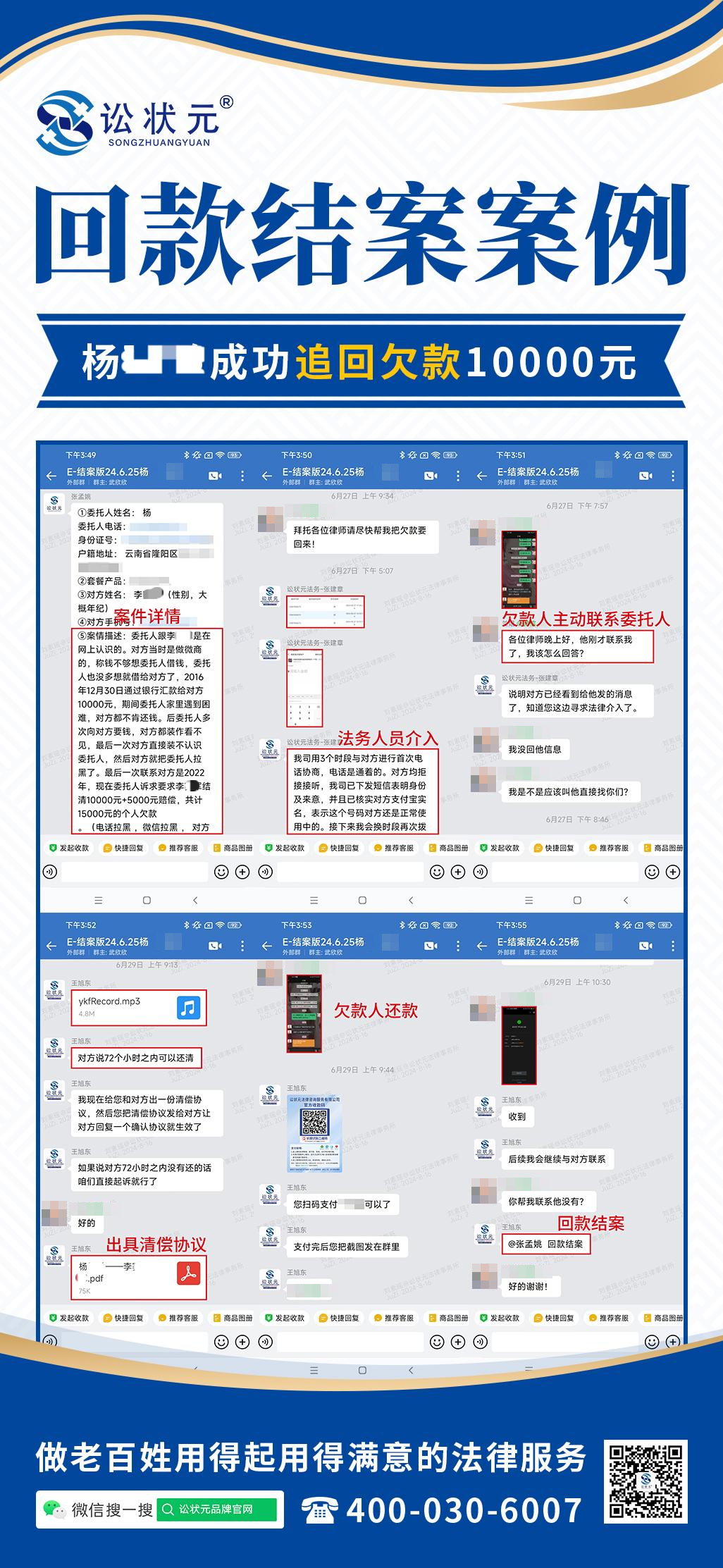

2023年年初,杨女士经过多方打听,联系上了“讼状元”。她详细说明了情况,希望通过法律途径追回这笔钱。

“杨女士,您放心,这笔借款我们一定会帮您要回来。”法务人员在听完她的叙述后,立即开始整理相关证据,包括银行转账记录、微信聊天截图等。“有这些证据在,您完全不用担心,欠款人赖不掉。”

法务人员先向李先生发送了正式的催告函,内容清晰地告知他拖欠1万元借款的事实,并要求他在规定期限内偿还本金及额外赔偿5000元,否则将会诉诸法律。这份措辞严厉的函件不仅让李先生无法再否认欠款事实,也让他感受到了来自法律的威慑力。

不久后,法务人员拨通了李先生的电话。电话那头传来一个满不在乎的声音:“你们凭啥说我欠钱?我哪有借钱?别乱来啊。”

法务人员冷静而专业:“李先生,杨女士已经提供了完整的转账记录和聊天记录,足以证明您曾向她借款1万元。根据法律规定,借款人有义务归还借款。如果您继续拒绝,我们将通过法院对您采取强制措施,包括冻结您的银行账户和财产。”

李先生明显有些紧张,但还是嘴硬:“我真没钱,你们爱咋地就咋地吧。”

法务人员没有放松:“您可以选择拒不履行,但请您知道,法院执行之后,您将被列入失信名单,这可能会影响到您办理贷款、乘坐高铁和飞机等一系列生活便利。”

这番话戳中了李先生的软肋。他沉默了一会儿,语气明显缓和:“那……要是分期还行吗?”

经过多轮谈判,李先生最终与杨女士达成了和解协议。他承诺一次性支付借款本金,并分两次支付赔偿金。一个月后,杨女士终于收到了银行卡上的到账通知。

拿到这笔钱时,杨女士感慨万分:“早知道法律这么有用,我就早点行动了。”

这个故事不仅提醒人们在网络交友时要保持警惕,更说明了法律的力量。面对欠款不还的人,忍气吞声只会助长对方的气焰,而合理运用法律手段,才能真正维护自己的权益。