三十年友情一朝碎,讼状元力挽狂澜成功追债

999+

999+

2025-01-09

2025-01-09 讼状元

讼状元

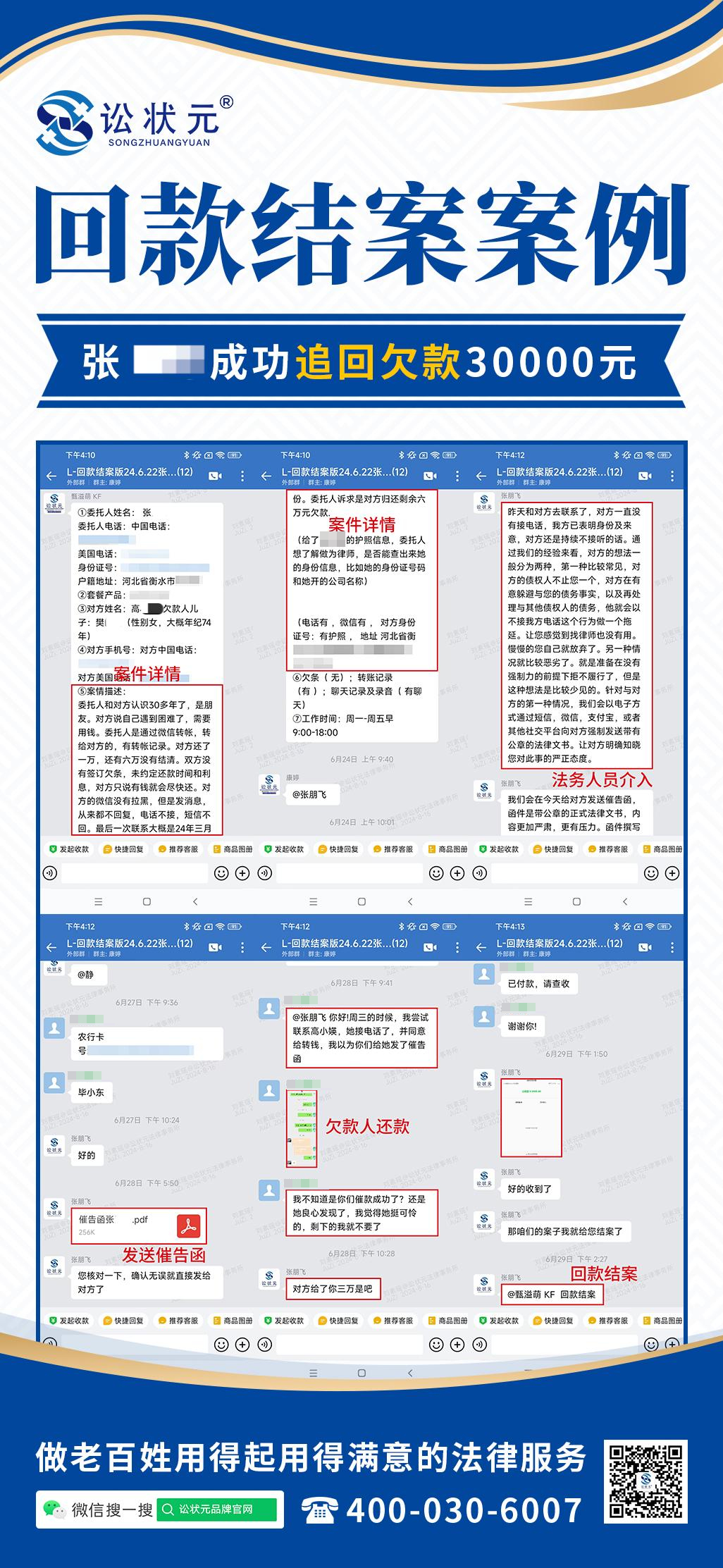

张女士和樊女士(化名)认识已经有三十多年了,关系一直不错。张女士为人热情仗义,朋友有困难总是第一时间伸出援手。樊女士也总是一副温柔体贴的模样,两人虽未成挚友,但彼此关系一直维持得很融洽。然而,2023年的秋天,这段三十年的交情迎来了前所未有的考验。

樊女士突然联系了张女士,语气中带着几分无奈和焦急:“张姐,我最近手头特别紧,公司出了点问题,家里也有急事要处理,您能不能先借我点钱周转一下?我保证,有了钱第一时间还您。”

张女士毫不犹豫,二话不说就通过微信转了七万元过去,并安慰樊女士:“老朋友了,说这些干嘛?有困难尽管说,我能帮一定帮。”樊女士连连道谢,并表示:“我一定尽快还钱。”

转账后,樊女士果然还了张女士一万元。然而,接下来的六万元却迟迟没有下文。起初,张女士碍于情面,只是偶尔通过微信催促一下,但樊女士的回复越来越敷衍,有时甚至干脆装作没看见。到2024年初,张女士已经几乎无法联系上樊女士了:微信发消息不回,电话打不通,短信也石沉大海。

张女士的忍耐逐渐耗尽。2024年3月的一天,张女士气愤地坐在家中,心中暗暗下定决心:“不能再这样下去了!这可是六万块钱啊!”她翻出手机,拨通了“讼状元”的电话,寻求专业帮助。

讼状元的法务人员在详细了解了案件情况后,第一时间尝试联系樊女士。法务人员拨通了樊女士的电话,电话响了很久,却始终无人接听。接着,法务人员又给樊女士发了短信和微信,明确告知身份和来意。然而,这些信息仿佛石沉大海,杳无音信。

法务人员将情况如实反馈给了张女士,同时分析道:“根据我们的经验,欠款人目前可能存在两种心理。第一种可能性较为常见,欠款人不仅欠您的钱,还可能欠着其他债权人的钱。她很可能是想拖延时间,让您以为法律手段也无能为力,从而放弃追债。第二种可能性比较恶劣,就是她准备完全拒绝履行还款义务。不过,这种情况相对较少。”

张女士听完后,紧紧皱起了眉头:“她不接电话,不回复消息,这算什么朋友?”

法务人员安抚道:“张女士,您不用太担心。接下来我们会采取更为强硬的措施,比如通过短信、微信、支付宝等渠道发送带有讼状元公章的法律文书,让欠款人清楚您追讨欠款的决心和严肃态度。”

张女士点点头:“那就麻烦你们了,这事一定要给我办妥。”

很快,讼状元向樊女士发送了一份正式的催告函。这份法律文书措辞严厉,不仅详细列明了欠款金额和还款义务,还明确指出如果樊女士继续拒不履行还款,将面临法律诉讼的后果。

几天后,樊女士终于主动联系了法务人员。电话里,她的声音充满了慌张:“我确实是有困难才没还上钱,但你们也不用这么咄咄逼人吧?我们可是认识几十年的朋友!”

法务人员冷静回应:“樊女士,既然是朋友,您更应该守信用。我们不是咄咄逼人,而是维护委托人的合法权益。您借的钱迟迟不还,还躲避联系,这种行为不仅伤害了朋友之间的信任,也违反了法律。如果您真的有还款的诚意,请立刻将剩余款项归还。”

樊女士听了这番话,明显语塞。电话里一阵沉默后,她才勉强说道:“那……再给我几天时间吧,我一定想办法还钱。”

然而,时间一天天过去,樊女士并没有任何实际行动。张女士再次催促讼状元采取措施。法务人员决定加大力度,对樊女士展开全面追踪,并通过其护照信息和其他线索深入挖掘背景情况。

经过一番调查,法务人员发现樊女士不仅有还款能力,甚至还在经营一家公司。她显然并非无力偿还,而是刻意躲避责任。

讼状元随即再次向樊女士发出律师函,并警告她如果继续不履行义务,将启动法律程序,同时可能查封她的公司资产。樊女士终于意识到问题的严重性。几天后,她主动联系张女士,并将剩余的六万元一口气归还。

张女士终于拿回了属于自己的钱,长长地舒了一口气:“这次多亏了讼状元,不然我都不知道该怎么办了。”

这场债务追讨从一开始的难以启齿,到后来的步步为营,最终画上了圆满的句号。这不仅是一次法律与情感的较量,更是对人与人之间信任的一次考验。案件的顺利解决离不开讼状元法务人员的专业和耐心,也让张女士更加明白了:在面对借款纠纷时,及时寻求专业帮助是多么重要。