讼状元法务终结九年烂账,农民工血汗钱成功追回

999+

999+

2025-02-04

2025-02-04 讼状元

讼状元

2015年9月,付建平(化名)带着工友们来到云南省玉溪市元江县的一处工地,跟着承包工程的老板曾国安(化名)干活。工地上日夜喧嚣,钢筋碰撞的声音不绝于耳,工人们汗流浃背,铆足了劲儿干活,心里想着年底能拿到工钱,好好回家过个年。

可是,这个愿望,竟然一拖就是九年。

2016年1月,工地工程完工,工友们纷纷领到了工资,可付建平的16600元却被拖了下来。曾国安拍着胸脯保证:“你放心,这笔钱肯定不会少了你的,等过几天公司账上周转开了,我第一时间给你打过去。”

起初,付建平还相信对方,觉得这点钱对承包工程的老板来说根本不算什么,等几天没什么大不了的。然而,这一等,就是几年。

从2016年开始,付建平便陆陆续续给曾国安打电话、发微信,询问工资的事情。最开始,曾国安还会敷衍几句:“最近资金确实紧张,再缓缓。”、“等我这边工程款下来,一起给你结。”

等到2017年,付建平再打电话时,曾国安的态度明显开始变了:“哎呀,建平兄弟,不是我不想给,而是我这两年亏得厉害,再给我点时间行不?”

2018年,电话还打得通,微信消息也能收到,但回消息的速度已经慢得像蜗牛。等到了2019年,曾国安的电话开始经常无人接听,微信消息也再没回复过。

2020年,付建平彻底急了,这笔钱对他来说不是小数目,他家里上有老下有小,日子过得本就不宽裕,辛辛苦苦干活挣来的血汗钱,怎么能白白送出去?可是曾国安像是彻底消失了一样,微信再也没回复,电话也变成了“您拨打的用户已关机。”

直到2021年,付建平最后一次尝试联系他,电话仍旧打不通,微信也被拉黑。他终于意识到,自己被骗了。

2024年,付建平在朋友的介绍下,找到讼状元寻求帮助。他带着多年来的转账记录、工资明细和聊天截图,向法务人员讲述了自己的经历,言语中满是愤怒和无奈:“他凭什么这样?这可是我辛辛苦苦挣来的钱!要不是家里实在周转不开,我可能也不会想着再去找他,可这钱怎么能不要?我不甘心!”

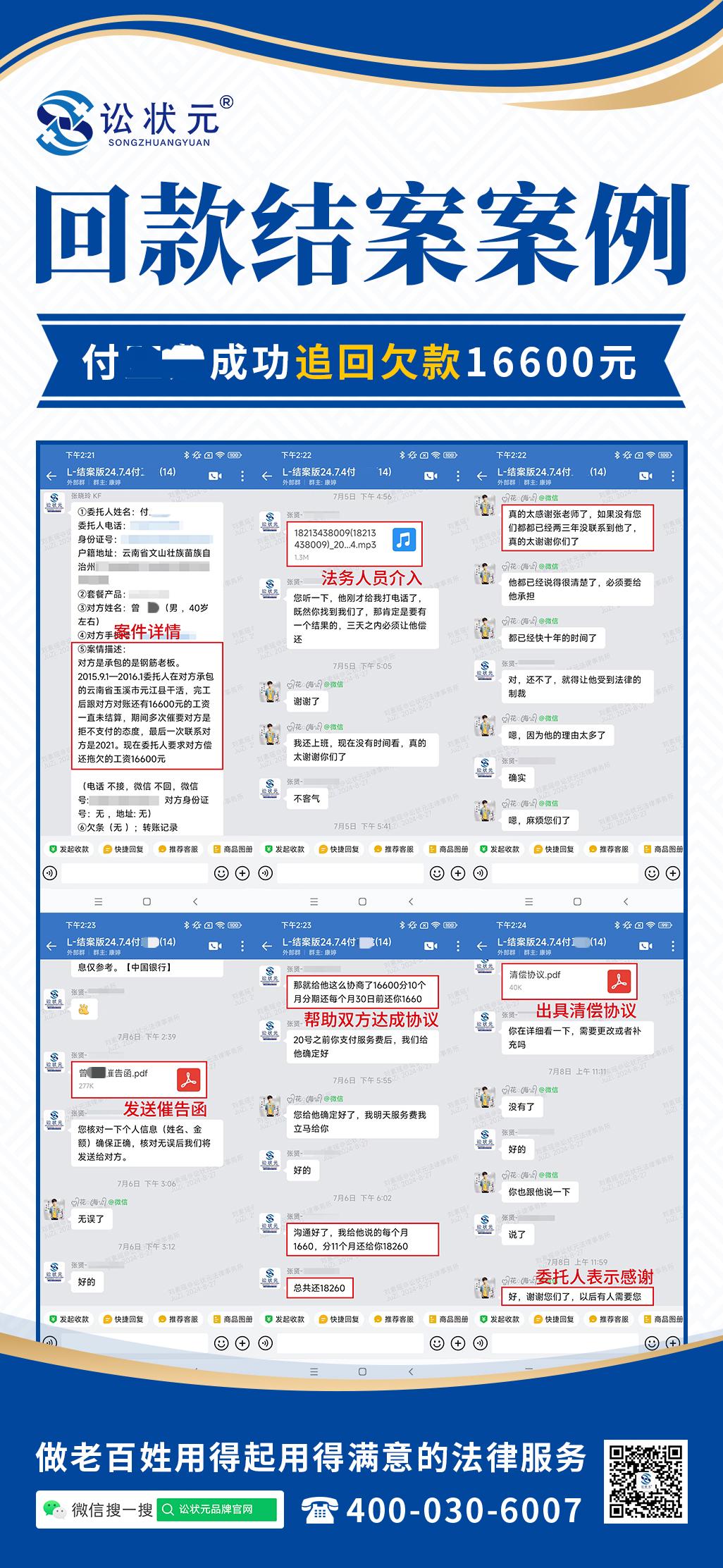

法务人员详细审查了案件资料,发现这虽然是一桩典型的拖欠工资案件,但因为时间跨度太长,欠款人又故意玩“失踪”,要追回欠款,必须用法律手段施压。

首先,法务人员通过各种渠道调查曾国安的情况,发现他并没有破产,反而最近几年在其他地方还承包了新的工程。这说明他并非无力偿还,而是故意逃避。

“这种情况,光靠软磨硬泡是没用的,我们得用法律的手段给他施加压力。”法务人员说道。

首先,讼状元的法务人员向曾国安的手机号码发送了正式的催告函,告知他拖欠工资的法律责任,并明确指出如果不及时履行还款义务,可能面临的法律后果。

然而,曾国安依旧装聋作哑,对催告函置之不理。

法务人员随即换了一种方式,找到曾国安的工地相关信息,直接联系他的合作方,向他们转达曾国安拖欠工资的事实。这一招果然奏效,不久之后,曾国安主动回了电话。

“喂,谁让你们去找我合作方的?!你们这样搞,让我以后还怎么在这一行混?”电话那头,曾国安的语气中带着明显的不安。

法务人员语气冷静:“曾先生,拖欠工资是违法行为,您既然有能力继续接工程,就说明并不是完全无力偿还。如果再拒不履行,我们会进一步采取法律行动,届时您不仅要偿还工资,还可能面临信用惩戒,甚至被法院强制执行。”

曾国安沉默了片刻,态度缓和了下来:“你们……你们这是什么意思?”

法务人员不动声色地继续说道:“很简单,我们的目标只有一个——让您履行应尽的义务,把拖欠的16600元工资偿还给付建平。否则,我们将依法提起诉讼,届时不仅您个人信用受损,您的业务合作也可能受到影响。”

曾国安的语气终于变得低了下来:“这……我真的不是不想还,只是……最近手头紧……”

法务人员干脆利落地说道:“既然愿意协商,那我们可以帮助双方制定合理的清偿协议。但如果您仍然回避,那接下来的法律行动将会给您带来更大的损失。”

经过多轮交涉,曾国安终于松口,同意分期偿还这笔欠款。在法务人员的见证下,双方签订了正式的清偿协议,规定曾国安需在三个月内分三次偿还16600元工资,并按期履行,否则将立即进入诉讼程序。

最终,在协议的约束下,曾国安按照约定分三次将欠款全部偿还,这场长达九年的讨薪之战终于落下帷幕。

案例启示

这起案件不仅是一个普通的欠薪纠纷,更是一堂关于法律与诚信的深刻课程。

工资拖不得,合法维权是关键

面对工资拖欠问题,劳动者一定要保留好相关证据,如工资条、转账记录、聊天记录等,并尽早采取法律行动,避免时间拖得太久,增加追讨难度。

诚信经营,切莫侥幸

作为雇主,承诺的工资必须按时支付,拖欠工资不仅损害劳动者利益,还会影响自身信用,甚至遭受法律制裁。

法律是最好的保障

讼状元的法务人员通过法律手段施压,让本以为能“躲过去”的欠款人不得不面对现实,最终偿还了欠款。劳动者面对欠薪时,不要害怕,要学会借助法律力量,维护自身权益。