讼状元法务高效办案,成功控制老赖追回欠款!

999+

999+

2025-02-14

2025-02-14 讼状元

讼状元

王海林(化名)今年五十出头,是个性格耿直的老实人。他的生活并不算富裕,但他一向信奉“人敬我一尺,我敬人一丈”的道理。几十年来,他始终秉持着助人为乐的态度,从不吝啬伸出援手。然而,他没想到,自己的一番好心,竟让他陷入了一场旷日持久的讨债风波。

王海林是一名念经的师傅,多年来在邻镇的一座寺庙里教授经文,教授过不少学徒,也认识了不少人。其中就有马德胜(化名),一个五十五岁左右的商人,做点小生意,平日里一口一个“王师傅”,把他当成长辈一般尊敬。

最初,王海林对马德胜印象不错。这人嘴巴甜,懂人情世故,每次见到王海林,总是热情地寒暄几句:“王师傅,最近身体可好?什么时候再给我念几句经,沾沾福气?”

然而,真正的“交情”开始于2016年。那年年底,马德胜找上门来,满脸愁容,直言不讳地开口借钱:“王师傅,最近资金周转不灵,手头实在紧得很,能不能先借我点钱救急?放心,我马德胜绝不是不讲信用的人,等我资金回笼,立马就还。”

王海林是个念经之人,心地善良,见朋友有难,自然不好拒绝。于是,他爽快地借了第一笔钱。可谁曾想,这只是个开始。

2016年至2021年间,马德胜陆陆续续以各种理由借钱:“师傅,生意资金卡住了,周转不过来……”“最近孩子上学,学费还差点,您帮帮忙?”“我马上要进一批货,这次肯定赚钱,回头还您连本带利!”

有时候是几百块,有时候是几千块,甚至还有一次直接借了整整一万块。王海林起初还心存疑虑,但马德胜的态度实在是太诚恳了,再加上他们有多年的交情,他最终还是选择了相信对方。

这一借,就是整整五年,累计借款16万元。

起初,马德胜确实还了一部分钱。2019年,他微信转过3120元,2021年年底又还了1万元,零零碎碎加起来,勉强还了7万元。

王海林本以为,既然对方在还钱,说明他还是讲信用的。然而,问题在于——剩下的9万元,却迟迟没有下文了。

从2022年开始,马德胜的态度发生了明显的变化。王海林催得急了,他便敷衍道:“哎呀,师傅,您别急啊!这钱肯定会还的,再宽限几天,马上就有了!”

可等了几天,再问,他的语气就变了:“唉,您怎么老催呢?再给点时间不行吗?您放心,我还能赖您不成?”

再后来,马德胜的态度越来越恶劣,甚至开始找各种借口推脱:“哎,王师傅,您不是一直教导我们要心平气和吗?您这样一天到晚催债,可真不像您平时念经时的样子!”

王海林一听,气得差点背过气去——自己借钱给对方是出于好心,如今钱要不回来,反倒被倒打一耙?

到了2023年4月,王海林再也联系不上马德胜了。电话不接,微信不回,甚至还发现自己被对方拉黑了!

这一下,他彻底明白了——这钱,马德胜是打算赖到底了。

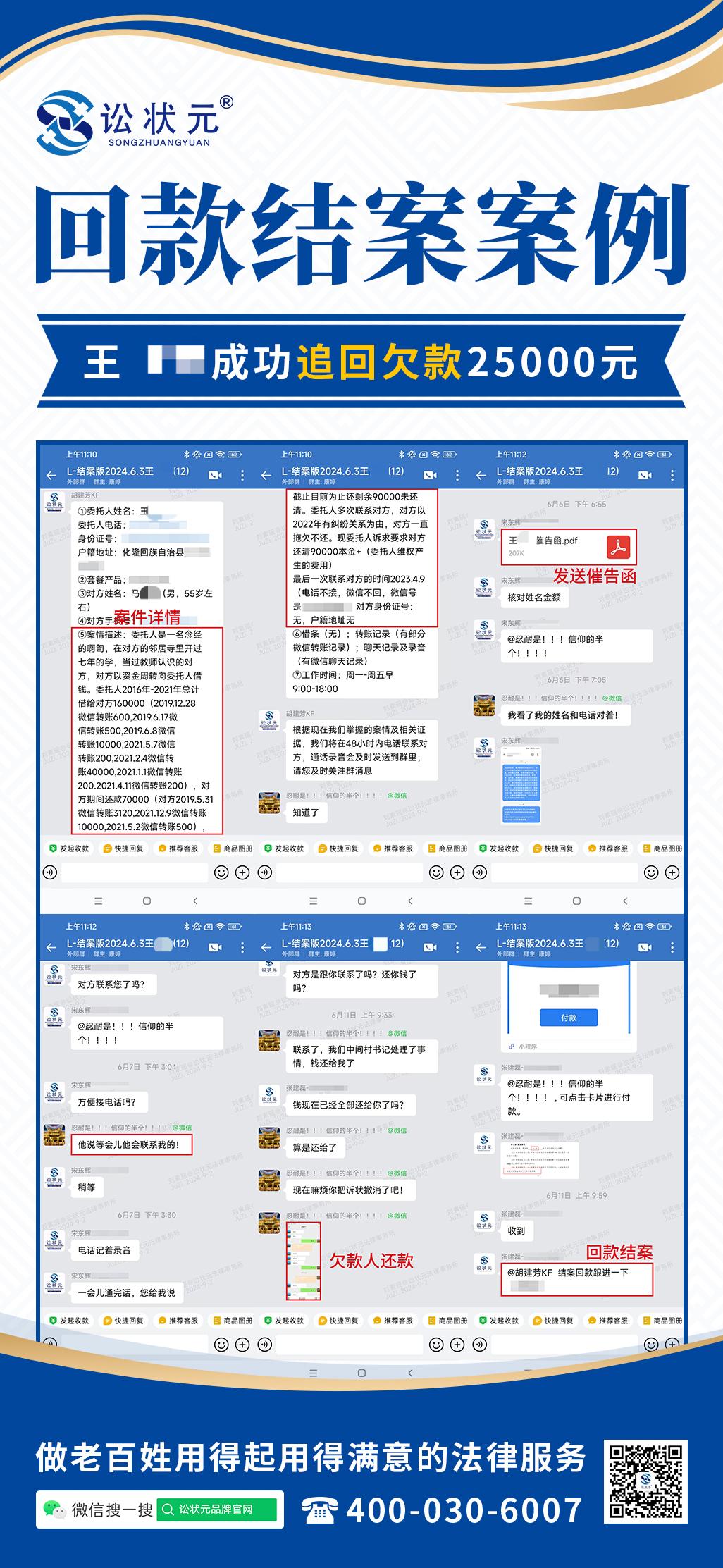

气愤之下,王海林找到“讼状元”寻求帮助。在法务人员的指导下,他整理好了所有的微信转账记录、聊天截图,并向法务人员详细描述了事情的经过。

“讼状元”法务人员接手案件后,第一步便是直接联系马德胜。

第一次电话拨通后,对方的语气还算和善:“哎呀,怎么劳烦到法务了?不就是点钱的事儿嘛,我又不是不还,您让王师傅别急。”

法务人员态度专业而坚定:“既然您有还款意愿,那我们可以谈谈具体的时间与方式。”

然而,到了真正谈判的时候,马德胜的态度立刻翻脸:“我就是手头紧,没办法!再说了,师傅不是一直很善良的吗?怎么,连几万块都容不下我?”

法务人员冷静回应:“法律讲求证据,欠债还钱,天经地义。您一共借了16万元,至今仍有9万元未还清。我们希望您能正视这个问题。”

听到法务人员一本正经地算账,马德胜终于有些慌了,但仍不愿妥协:“再给我点时间,我要想办法……”

法务人员立刻打断:“如果您无法尽快归还欠款,我们将正式提起诉讼。到时候,不仅要偿还本金,还要承担诉讼费、律师费,甚至可能面临法院强制执行。”

一听到“法院强制执行”这几个字,马德胜彻底沉默了。半晌,他才低声说道:“那……能不能分期?”

经过多轮谈判,最终达成协议,马德胜分期偿还9万元欠款,并签署了一份具有法律效力的还款协议。

钱终于拿回来了,王海林长长地舒了口气。这次的经历让他明白,面对欠款问题,光靠情面是行不通的,法律才是最可靠的保障。

他感慨道:“如果不是‘讼状元’帮忙,我可能这辈子都拿不回这笔钱。以后再借钱,我一定要记住教训,凡事留个凭据。”

这场漫长的讨债之战,终于画上了句号。

案例启示

朋友之间借钱,一定要留证据

口头承诺不具备法律效力,转账记录、借条、聊天记录,都是维护自身权益的关键证据。

面对老赖,不要心软

对方一旦出现逃避、拖延的行为,就应该尽早采取法律措施,而不是一味等待。

法律是最可靠的保护伞

遇到欠款不还的情况,寻求专业法律帮助,是最有效的解决方式。