30700元点燃法律核弹:讼状元用判决书烧穿赖账者的信用防火墙

999+

999+

2025-05-26

2025-05-26 讼状元法律咨询

讼状元法律咨询

叶道军第一次送烧火油给王飞,是在2022年7月的一个闷热午后。

他记得很清楚,那天太阳毒辣,车子在村口加了最后一点油才硬撑到厂子门口。厂房不大,一看就是那种做了多年炉灶买卖的小作坊,热浪翻滚着扑面而来,空气中混着一股机油和煤烟的味道。王飞戴着个破旧鸭舌帽,手上满是黑灰,一见叶道军,满脸堆笑地迎了上来。

“叶哥,你这次多送点吧,前阵子那个烧完得快。”王飞嘴皮子很溜,“放心,这边生意不错,我下月一准结账。”

叶道军点点头,没说什么。他不是没见过客户拖账,但当初接这单纯是老熟人牵线,说王飞这人做事实在,就是资金周转慢,欠点账,转一圈也就还了。

可谁料,这一“周转”,周了整整三年。

那次送货后,王飞一共应付的货款是62700元。可从2022年一直拖到2023年5月,才第一次微信转账了一万元。其后零零碎碎又付了四笔,总共加起来才27000元,剩下的30700元,始终是个赖在账上的死数字。

每次催账,王飞总是那一套:“叶哥,再宽限我几天吧,账还没结。”“叶哥,我实在困难,最近疫情又不好搞。”“叶哥,我这不是不给,是还没腾出来……”他会发语音,也会发大段文字,每次都说得诚恳,像是在“求情”,可唯独不提具体还款日期。

到后来,干脆电话不接,微信也不回了。那种“既然赖得住脸,你也奈何不了我”的心态,叶道军全看在眼里。

他不是脾气暴躁的人,可再好的耐心也有被消耗干净的一天。2024年7月7日,他发出最后一条微信:“王飞,再不回,我真得走法律程序了。”

没人回。

这一夜,叶道军辗转反侧,翻了翻手机里那些转账记录、聊天截图,每一笔付款的时间他都记得清清楚楚。30700元,说多不多,但那是他跑了三十多趟送货的钱,是一次次等在厂门口、忍着热浪等对方签收的汗水。

第二天,他联系了“讼状元”的法务平台。

接待他的是一位女法务人员,声音不急不躁,说话条理分明。她听完案情后,只问了一句话:“您有付款记录和聊天证据吗?”

“都有。微信转账记录我都保存了,聊天也截图了。”叶道军说着,把手机里的资料一一发了过去。

法务人员沉默了几秒,然后认真地说:“那您放心,这笔账,我们有办法让他还。”

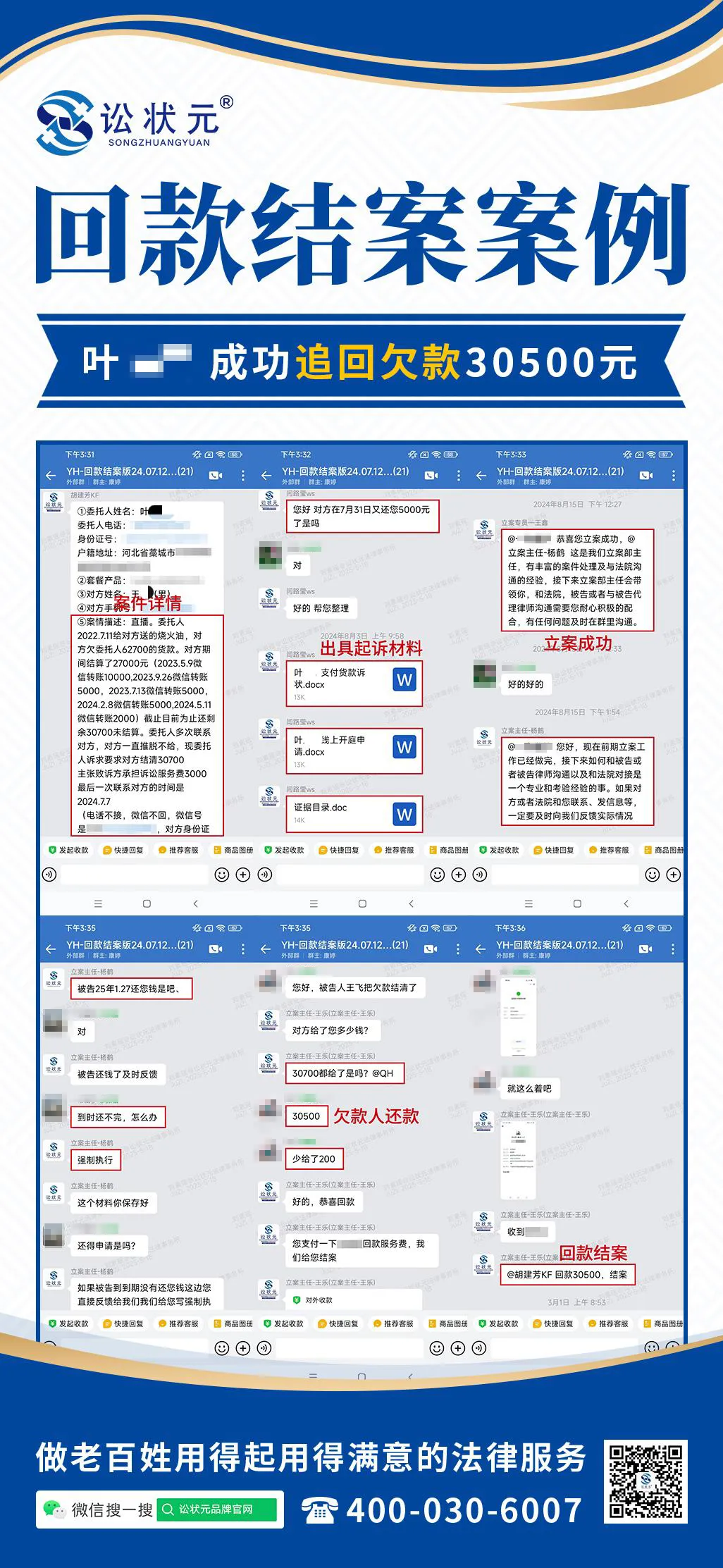

接下来的几天,讼状元的法务团队迅速出具了起诉状、线上开庭申请、证据目录等材料。叶道军第一次感受到“法务工作”不是空头喊话,而是脚踏实地的落笔、归档、准备,每一步都环环相扣。

法务人员和他说明:“根据您提供的转账记录和微信聊天内容,已能初步构成买卖合同债权关系。我们会按照民事诉讼程序,要求法院确认欠款事实,并由败诉方承担诉讼成本。”

叶道军犹豫地问:“他要是死赖着不还,判了也不还,那不还是白折腾?”

“有执行手段的。”法务人员答得干脆利落,“法院可依法强制执行,查封银行卡、冻结财产,甚至限制高消费。只要他不是个没任何资产的‘老赖’,就跑不掉。”

起诉材料递交后不久,法院决定线上开庭。

过程比叶道军想象得要快。庭审当天,王飞一度想辩称“货不对版”,可法务人员早已准备好对应证据,逐一反驳——哪一批货哪天送的、哪次收货他本人签的、哪一笔钱他主动转的,全都有凭有据。

最终,法院判定王飞需偿还剩余货款30700元,并承担相应的诉讼服务费。

但故事还没完。

判决书下达那天晚上,王飞第一次主动给叶道军发了微信,只有一句话:“叶哥,别真把我弄得被强制执行,我……我明天先凑一部分。”

叶道军没吭声,把这句话截图发给了法务人员。

第二天、第三天……王飞先转了1万,再几天后又补上了2万,最后一笔3700元拖了一个星期,但也总算结清。

从2022年夏天那桶烧火油,到2025年真正到账的最后一笔款,中间整整过去了三年。

这三年里,叶道军不是没想过“算了”,可每次一想到自己起早贪黑送货的情景,就咽不下这口气。他不是为了面子,也不是为了所谓的胜负心,只是觉得——该还的钱,就该还。这世道不能让不讲理的人总觉得自己占了上风。

至于王飞,从此还能不能再做生意,叶道军并不关心。

结案的那天,讼状元的法务人员发来一句话:“恭喜您追回全部欠款,案结事了。”

叶道军只回复了俩字:“谢谢。”

但他心里明白,这两个字不是客气,是一种实实在在的“卸下”。

再晚,也得要回来。

这不是执念,而是公道。

(本文中出现人名均为化名)