债务人连夜妥协!讼状元律师函激活讨薪程序的核心价值

999+

999+

2025-07-05

2025-07-05 讼状元法律咨询

讼状元法律咨询

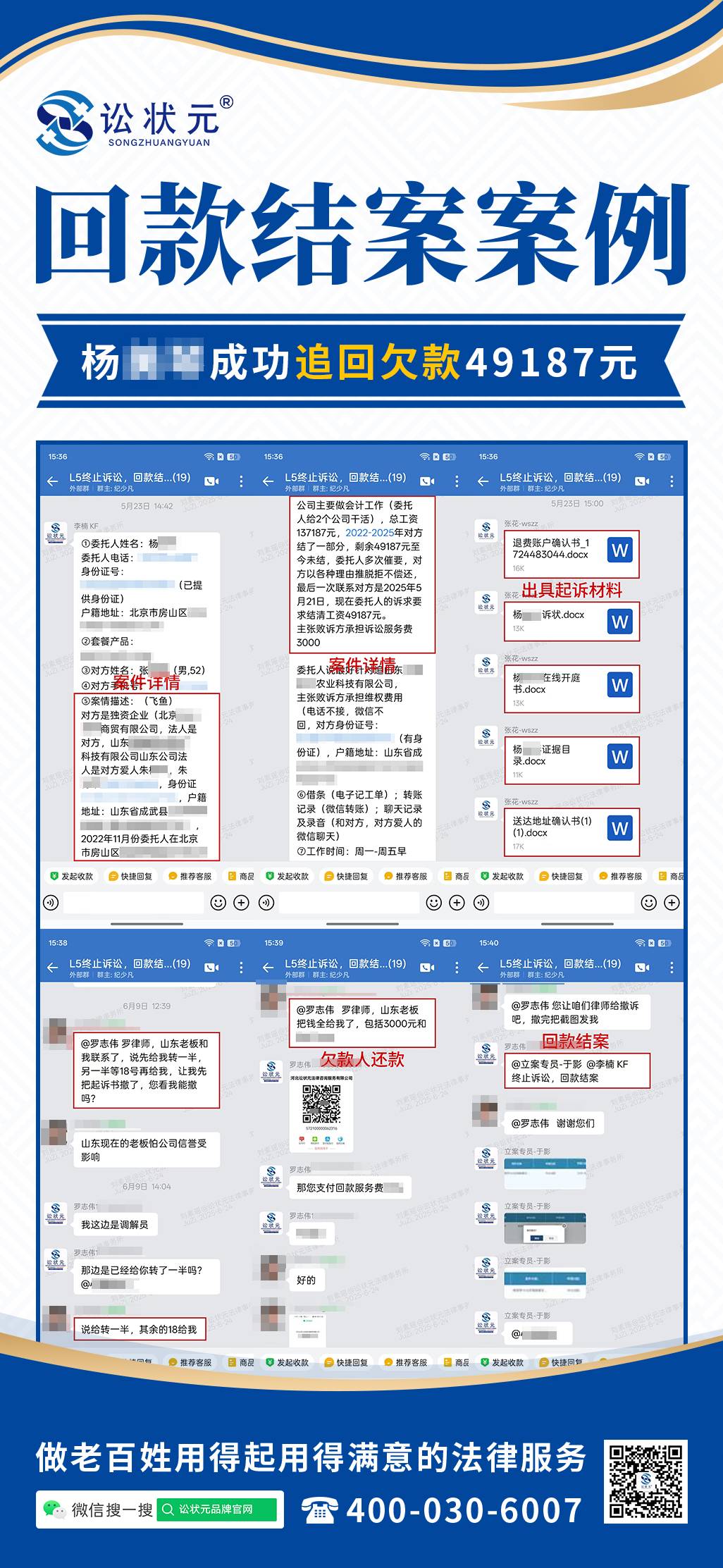

那天,北京下着小雨,杨雪娟站在琉璃河镇庄头村那个熟悉的小厂门口,撑着伞,心里却是冰凉的。门口的铁门紧闭,透着一股子拒人于千里之外的冷漠。她看了一眼微信,最新一条消息还停留在五天前,显示“未读”。她犹豫了一会儿,还是点开通话键。毫不意外,对方没接。

“他就是不想给。”她嘟囔了一句,把手机收进包里,眼神落在厂房那块已经有些褪色的牌子上:“北京海昌盛禾商贸有限公司”。

这一拖,就是快三年。

杨雪娟今年五十五了,从老家来到北京打工也有些年头了,干过库管、记账、还给人做过饭。她不贪图什么,就盼着每月工资能按时到账。但2022年那会儿,她跟着张泽贤干活,兢兢业业做着会计工作,干得多,干得杂,账不光记公司的,还顺带理着张泽贤爱人朱梅华那头山东公司的流水。一份工资干了俩人活,最后工资却只发了一半。

“137187块,干了一年多,到头来还欠我将近五万!”她在心里一遍遍默念着这个数字,像是怕自己记错了,又像是希望这个数字哪天能变成她银行卡上的余额。

起初,她也没多想。年底张泽贤说资金紧张,让她再等两个月。她信了,毕竟共事那么久,吃饭时还常一桌。可两个月之后,工资没等来,张泽贤的态度也变了。

“哎呀雪娟姐,不是我不给你,是现在这行情,公司账上真没钱……”他在电话里扯着嗓子装可怜。

“那你得给个时间表啊,你也知道我不是干一天两天,我辛苦一年,你说拖就拖?”

“再等一等呗,回头我让朱梅华从山东公司给你转点……”

可这“等一等”就像个无底洞,越陷越深。一开始是电话不接,再后来微信都不回了。2025年5月21日,是她最后一次试图联系张泽贤,打了三个电话都被挂断,微信消息看了也不回。

“雪娟姐,我说句难听的,他就是压根没打算还你。”这是厂里另一位工人跟她说的话,“他不怕你闹,反正也没什么把柄在你手里。”

那天夜里她彻夜未眠,反复在翻那些微信聊天记录和工资转账截图。她很清楚,她是个普通打工人,不懂什么法律程序,但她知道自己不能就这么算了。

第二天,她在朋友的介绍下找到了讼状元。

讼状元法务人员接待她时,她还是有点不太敢相信:“我这个事,是不是太小了点?他们那公司还在,就差这点工资不给我……”

法务人员翻着她带来的材料:工资明细、微信记录、转账凭证、甚至还有几段她和张泽贤争执时的录音。

“不是钱多钱少的问题。”法务人员语气很平静,“是你有没有权利拿回你应得的那部分。”

那天的谈话,像是给她打了一针强心剂。原来她手里的这些碎碎片段,拼起来竟能构成一份有力的证据链。

讼状元的法务团队随即对案件进行了详细分析,在整理完证据后,为她起草了诉状,并准备了完整的起诉材料。每一个细节都经过核实,每一份材料都做了严格的归类和整理。她从没见过有人这么认真对待她的事。

而就在立案准备即将完成的前几天,讼状元那边接到了一个电话。

“你们是不是代理杨雪娟的事?”电话那头,是张泽贤。

“是。”

“能不能……别走法律途径?我……我想私下和她谈谈。”他的语气不再强硬,甚至带点慌张。

“那得你先还钱。”法务人员一针见血。

他沉默了几秒:“那……我明天上午先把欠她的钱打过去。”

第二天中午,杨雪娟收到了49187元的转账,金额一分不少。她坐在餐桌前,手机放在她面前,眼睛却有些模糊。

那一刻她突然觉得,自己这些年的委屈终于被听见了。

劳动的尊严,从来不该被打折

在讼状元介入之前,杨雪娟就像许许多多被拖欠工资的打工人一样,陷在“等一等”的泥潭里。有的等来了工资,有的却只能把那份工资写进记忆里。

而让这个故事发生转折的关键,是她拿起了法律。

讨薪,不该是求情,也不是靠熟人说项,而是应当用法律说话。在杨雪娟的故事中,讼状元发挥的作用不是“替她出头”,而是把她原本就拥有的合法权利,从模糊不清变成可以堂堂正正主张的力量。

法律的作用,不是把冲突推向对抗,而是通过程序和规则,把一个个普通人的声音,传递到应该听到的地方去。

讼状元所做的,是从当事人的角度出发,帮助他们理清复杂的证据脉络,梳理纠纷的来龙去脉,并在立案前形成足够有力的法律压力。在杨雪娟这个案例中,欠款方正是因为感受到了讼状元提供的专业力量,才在法院介入之前选择妥协和偿还。

对于像杨雪娟这样有转账记录、有录音、有微信证据的案件,讼状元所提供的服务并不只是“跑腿办案”,而是在真正意义上帮她重建了对维权这件事的信心——让她知道,这个社会不是没人听她说话。

尾声

现在,杨雪娟还是在北京生活,日子还是一天天过,只是走路时腰板更挺直了些。她说自己没什么大理想,只是希望这几年里,没人再像她那样,辛苦干了一年,工资却被赖着不给。

她常把讼状元推荐给身边的人,尤其是那些跟她一样,既不懂法律,又苦于求告无门的打工人:“就找他们,不是因为他们说得好听,而是因为他们能把事儿给办成。”

(本文中出现人名均为化名)