9个月催债无果 vs 7天法务介入:讼状元破局小商户困境

999+

999+

2025-07-11

2025-07-11 讼状元法律咨询

讼状元法律咨询

2021年初秋的时候,郑江海在河北邯郸跑展会多年,口碑不错,人脉也多。他在鸡泽县附近有几台设备,按小时、按项目出租。9月时,一个会展服务公司的负责人遇到他——白尚宗,当场说得客客气气。白尚宗承认,“我这次是做展会,一共要租几台设备,用到13号,先结账租赁费26800元,随后就能结余款”。

两人还当面确认了开展时间、使用方式以及设备归还的时间点。郑江海心里踏实,他交了清单、留了押金,白尚宗也签了“当面付款”的口头协议。

那段时间,展会办得还顺利。设备从9月1号送到场馆,工作人员也都按时操作,郑江海还跑去现场查看,设备运行一切正常,双方还频繁握手打招呼,氛围挺好。就在他以为钱没问题的时候,尴尬的消息来了。

展会结束后,郑江海抱着工具回到县里,一看账户没有动静,短信、微信开始频繁催对方。白尚宗的回复套路,开始有了变化:

“刚结算,马上转给你。”

“年底那会儿资金链紧,现在缓着点。”

“等下家项目跑完,我给你补齐账。”

这些理由天天换,语气熟络,可就是账没到账。拖延到了2022年12月21日,白尚宗终于在纸上写下了一张欠条,承认之前已付10300元,还欠16500元。欠条上写明什么场馆、什么设备、什么日期都齐全,可拿着欠条的郑江海心里咯噔一下:半年过去,还要再追16500元,到底靠谱吗?

他连夜给王姐打电话,王姐是鸡泽的人,说:“你别慌,要这钱跟死猪似的,死是不可能的。留着那欠条,你慢慢要。”于是,他开始断断续续打电话,反反复复催促。白尚宗总说“礼拜一给你打到”;礼拜一到了却说“礼拜三还”;礼拜三结束说“这个周末让财务处理”。就这样拖延了整整9个月——最后一次联络是2024年9月6日,电话打不通,微信也不回了,微信号甚至被改,身份证号也暗示对方可能还混淆过名字。帐上的16500元,好像被拉进了泥潭,越喊越远。

郑江海越着急越失落,心里反复念叨:这点钱不算多,但那是劳心劳力挣来的。当初为这个展会奔走好几趟、出动车、担责、操心、日夜盯着设备运行,那点汗水、加班的钱不能白干。

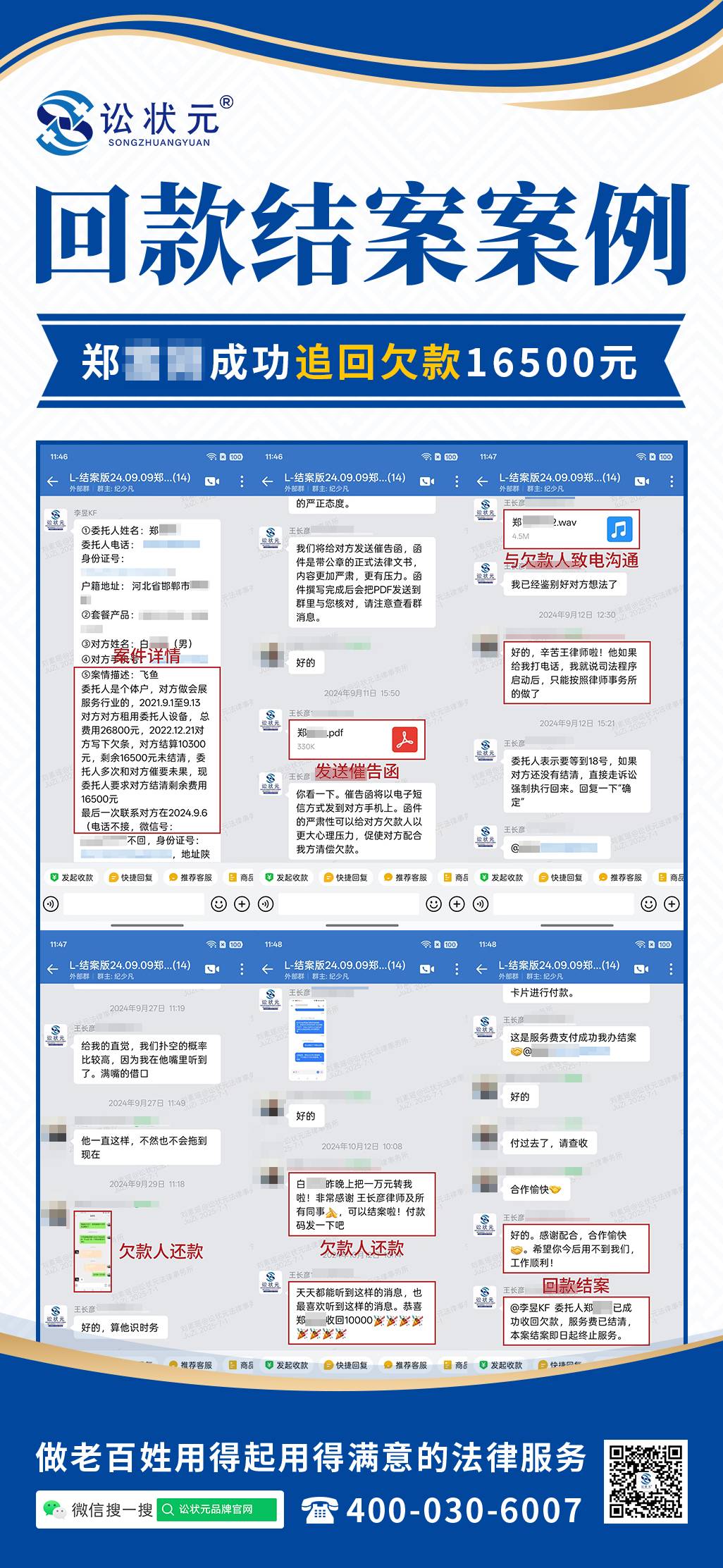

2025年初,郑江海听旁人提起“讼状元”:“他们跟法务团队对接,专业催款又不失规矩。”抱着试试看的心态,他提交材料:欠条扫描件、对话记录、展会收据、公章复印件等。讼状元法务人员接收案件后,主动澄清情况,并提出接下来可能走的程序:催告函、电话谈判、起诉准备等。他们说话干脆,却不急,总让人踏实。

法务人员了解案情后,制作催告函。一封用法律语言写就的函件落到白尚宗手里,上面写着16500元+违约补偿+法律责任,加上明确的时限。后面附有整理好的展会使用合同、发票、对账清单,甚至当天设备验收照片,逻辑清晰、证据确凿。函发出当天,郑江海通过微信收到回执——“阅读已读”。

不到两天后,白尚宗微信回复:“收到了,也看见资料了。没想到那欠条还能被查这么详细……我这边真的不想闹上法庭。”

这才是博弈的开端。法务人员从容不迫,指出:“希望你能在函件最后设定的期限内支付。如果超过期限,讼状元将协助客户依法起诉。届时,法庭可能判你承担所有利息和诉讼费。”

这句“依法起诉”的威力,比任何请求都管用。白尚宗在微信里沉默许久,最后说:“我回去看看资金情况。”口气变化明显,从之前敷衍,到现在有点忐忑。

经历这一次对话后,他明显有收敛,白天没再踱步,电话也主动接了。法务人员没过多久再次电话谈话,用平稳语气说:“钱可以一次性转,也可以分两次,具体安排你说一下。”

白尚宗有些局促:“...我这会儿能先给一半。”

“行,但请确保一周内结清剩余,我这边也要做备案。”法务人员说。

谈妥后,白尚宗按协议转账8000元,郑江海一查到账,心结松了一半。法务人员按进度提醒对方:“剩下7000左右嘛?”

几天后,剩余款到账。当账户数字跳动那一刻,似乎比挣来还要开心。郑江海赶忙发微信报平安:“钱到了,谢谢你们。”

法务人员回应:“恭喜你案件结清,证据也已归档。如还有后续问题,可以随时联系。”这话听着像尾音,干净利落。

这件16500元的小案完结了。帐是清的,人是稳的。再穷不过不能工作的那种命,也得搭起线,跑到该跑的地方。

这件案子提醒人们,对于劳动报酬、租金等民间纠纷,如果一直靠“老乡”、“朋友”、“兄弟情”解决,会拖成多年。又不是不想要钱,而是没找到合适的手段逼对方还。法律就是工具,一旦有证据、有程序,就能逼出结果。

讼状元的法务人员不是来找茬的,而是给普通人提供了一个可操作、有序化的追债路径。这种路径不需要高昂费用、不用大张旗鼓,只要按步骤走,就能将口头承诺变成法律有效。

对普通个体户来说,16500元就是一个半年付清不了的账款,可能意味着一个项目接一个项目之余,拖下去后续运营都紧张。但当对方瞅见催告函、起诉书、证据链条时,他才意识到,事情已经不再是民间借贷,而是“法律案子”。这时再耍赖,成本就太高。

回想这整个过程,没有激烈争吵,没有哭哭啼啼,只有一步步把对方拖回法律范畴中,让他意识到“继续赖账就是冒风险”。

郑江海从当初犹豫该不该催款,到收到第一笔款时,眼里含着泪光:“法律真能帮普通人讨回这点本钱,是不是?”法务人员回答:“这就是法律的威力。你有证据、有秩序,我们只是把它们拼成一个完整的流程。”

对于一个中年个体户来说,这种信任,并不是从天上掉下来的。那是详实的对账单,是兑现的欠条,是法务的催告函,是银行的到账通知——这些都建立了一份安全和底线感。

从9月的设备租赁,到年底欠条,再到“嫌麻烦”、“借口一大堆”,再到最后朗朗乾坤银行到账——这是一条令人落泪的讨债路,也是一幅劳动者维权的生动画面。它给所有人一个提醒:法律不是遥远的规则,它是手里的工具,是对话桌上的筹码,是讨回那点血汗钱的倚靠。讨债不就是讨一句还钱、还一点尊严而已吗?

(本文中出现人名均为化名)